悩む人

悩む人レニン分泌刺激ってどう覚えたらいいの~???

こういった悩みを解決します。

本記事では 「レニン分泌を促す3要素」の覚え方・ゴロ に加えて、

試験にでるポイント(傍糸球体装置)について解説します。

病態生理でレニンの理解は大切だよね!

最後にレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の記事をまとめたので、

不安な人は見てみてください(^^♪

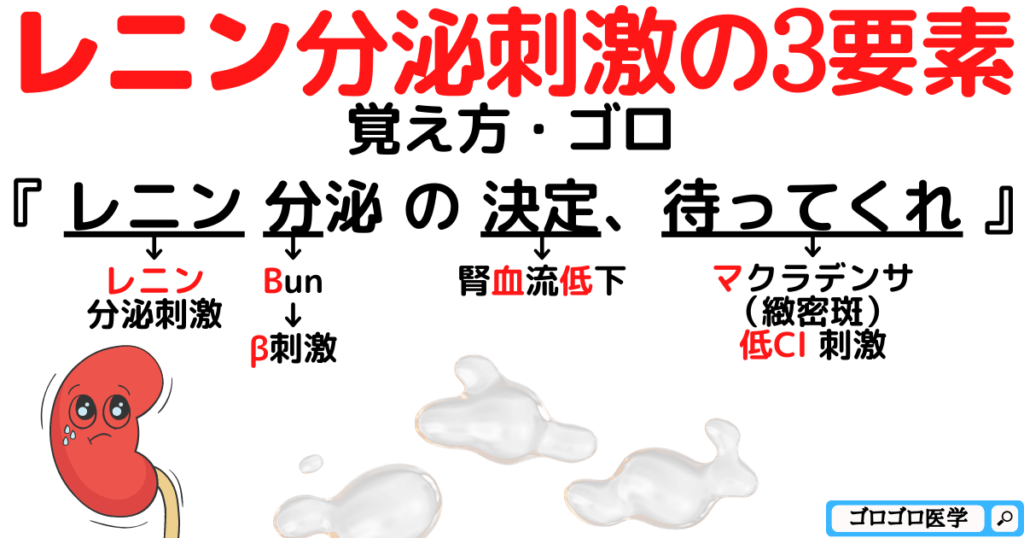

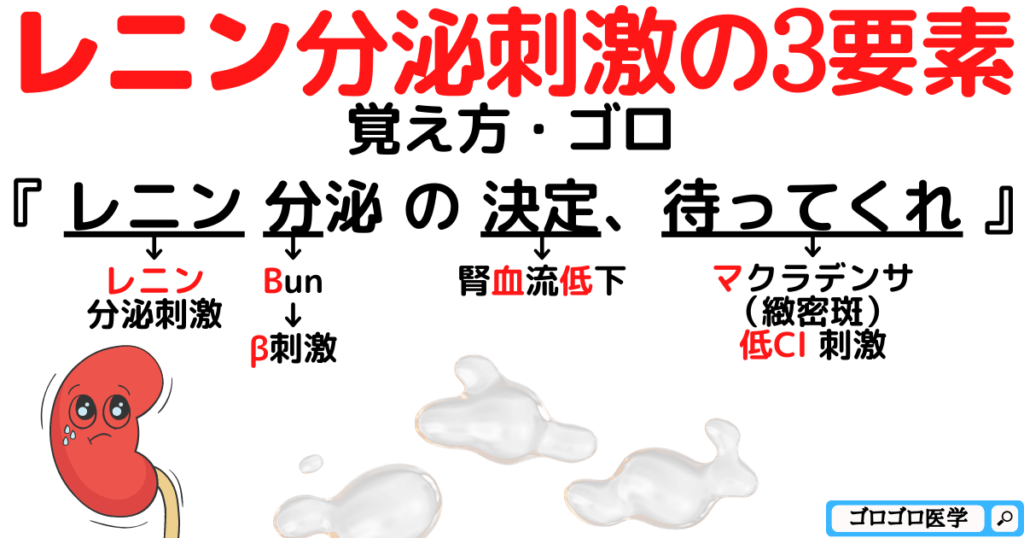

【原因】レニン分泌刺激の3要素と傍糸球体装置の覚え方・ゴロ【CBT国試対策】

ゴロ:レニン分泌の決定、待ってくれ

レニン→レニン

分泌の→Bun→β刺激

決定→腎血流低下

待ってくれ→マクラデンサ(緻密斑)への低Cl 刺激

レニン分泌は以下の3要素で決まります。

- β刺激

- 腎血流の低下

- マクラデンサ(緻密斑)への低Cl刺激

レニン分泌の意味を考えると、ゴロを覚えるまでもないですよ~(>_<)。

レニンは昇圧に関与します。

つまり、①血圧が低下した時に、②血圧を上げようと レニン分泌が亢進します。

①血圧が低下した時 →腎血流低下、低Cl刺激 が生じる

②血圧を上げよう →β刺激 が生じる

したがって、腎血流低下、低Cl刺激、β刺激がレニン分泌を亢進させます。

傍糸球体装置JGA: juxtaglomerular apparatusとは

※画像上は密集斑になっていますが、国家試験的には「緻密斑(マクラデンサ)」

遠位尿細管と輸入・輸出細動脈の接合部を傍糸球体装置 〈JGA〉と呼ぶ。

傍糸球体装置JGAには以下の3つが含まれる。

- 傍糸球体細胞

- 糸球体外メサンギウム

- マクラデンサ(緻密斑)

JGAの中で遠位尿細管側にあるマクラデンサ(緻密斑)が低Cl刺激を感知し、(←試験にでます)

JGAの中で 輸入細動脈側にある傍糸球体細胞がレニンを分泌することで、 (←試験にでます)

血圧を調節している。

試験で

「レニンを分泌する細胞はどれか。図中から選べ。」

→JGAの中でも輸入細動脈側の細胞(つまり、傍糸球体細胞)を選ぶ。

という問題があったので、画像で確認しておこう。

JGAとだけ覚えていても、解けませんでした~(>_<)

問題文の細胞が、「JGAの中でどの細胞なのか」が分かったら楽勝!

①レニンを分泌する細胞はどれか?

→ 傍糸球体細胞

→ 輸入細動脈側の細胞を選ぶ。

②低Cl刺激を感知する細胞はどれか?

→ マクラデンサ(緻密斑)

→ 遠位尿細管側の細胞を選ぶ。

確認問題:医師国家試験【103B-14】解説

レニン分泌を促進するのはどれか。2つ選べ。

a コルチゾールの増加

b 輸入細動脈圧の上昇

c 交感神経β受容体遮断

d マクラデンサへの低クロール刺激

e レニン・アンジオテンシン系の阻害

答えは dとe

e の解説

レニン・アンジオテンシン系を阻害するとアルドステロンが低下し、血圧も低下するから

フィードバックでレニン分泌が亢進するね。

終わりに

お疲れ様でした。

参考になれば幸いです。

分からない事・疑問点・質問がありましたら、お問い合わせ or SNS(下記)にどうぞ。

誤字脱字・新しい情報・覚え方の提案も、共有させて頂けると幸いです。

「ゴロゴロ医学」では覚え方・ゴロ・まとめを紹介しています。

覚えることを最小限に抑え、コスパ良い勉強をサポートします。

不定期の更新になりますので、

【 公式X/twitter 】 または 【 公式Instagram 】 のフォローをお願いします 。